| 2009年度 (平成21年度)分 |

| 平成22年度の総会の開催 2010年(平成22年)4月17日(土) |

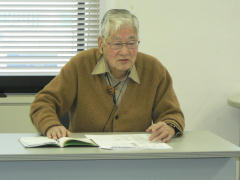

最初に代表 伊藤博章氏の近況報告 |

総会の様子 |

DVDの上映と説明 |

淀屋研究会の平成22年度総会は、4月17日(土)13時30分より鳥取県関西本部交流室にて、20名の方が参加され開催しました。

決定事項として

・平成21年度の活動報告と会計決算報告、会計監査報告が行われ承認されました。

・平成22年役員について

代 表 伊藤博章

代表代行 毛利信二(副代表)

副代表 福山琢磨(倉吉担当)、 千羽安芳(事務局・展示会)、

小山嘉己(八幡支部長) 蒲田建三(資料整備・収集)

幹 事 佐藤正人、牧田庸一、鍛治睦子、細川和則、鍵岡隆之、丹波紀美子(会計)

会計監査 牧野美登里

顧 問 脇田 修(大阪歴史博物館館長)、日比 哲夫(船場げんきの会副代表)

役員は承認されました。

・平成22年度の代表代行の挨拶ののち活動計画(案)と予算(案)は承認されました。

総会後、希望者に「遥かなる西方の旅」のDVDの上映と佐藤正人氏の説明がありました。

なお、幹事会は、総会に先立ち、4月3日(土)13時30分より鳥取県関西本部交流室にて開催されて、総会の各議題の検討を行いました。

|

| 3月度の勉強会の実施 3月13日(土) |

|

日時:3月13日(土)10:00~12:00

場所:鳥取県関西本部交流室28階

テーマ:「牧田家の足跡と子孫達は今

講師:牧田庸一氏(淀屋研究会幹事)

・毛利信二

|

|

|

| 2月度の勉強会の実施 2月20日(土) |

|

日時:2月20日(土)13:30~15:30

場所:鳥取県関西本部交流室28階

テーマ:「遥かなる西方への旅・

世界遺産に隠されたジョアンコード」

講師:佐藤正人氏(淀屋研究会幹事)

|

|

|

| 今後のスケジュール 12月19日(土) |

12月19日に勉強会・情報交換会・幹事会・懇親会が開催されました。今後のスケジュールは次の通りです。

| 月

日 |

時

間 |

場

所 |

行事内容 |

対象 (担当講師) |

| 1/16(土) |

|

|

淀屋の勉強会は都合により中止 |

|

1/21(木)

1/22(金)

いずれか選択する |

18:30-20:30

10:30-12:30 |

鳥取県関西本部交流室 |

鳥取学出前講座(主催:鳥取県関西本部など)

「倉吉:いなか町おこし店赤壁~倉吉淀屋」 |

希望者全員対象・受講費 1000円)

(赤壁代表取締役 田村幹夫氏) |

| 2/20(土) |

13:30-15:30 |

〃 |

淀屋の勉強会「遥かなる西方への旅・

世界遺産に隠されたジョアンコード」 |

希望者全員対象(佐藤正人幹事) |

| 3/13 (土) |

10:00-12:00 |

〃 |

淀屋の勉強会「牧田家の子孫達は今」 |

会員全員対象(牧田庸一幹事) |

| 4/3(土) |

13:30-16:30 |

〃 |

幹事会 (総会の議案の検討) |

幹事のみ |

| 4/17(土) |

13:30-15:30 |

〃 |

平成22年度総会 |

会員全員対象 |

|

| 第5回倉吉淀屋サミットの開催 11月22日(日) |

倉吉淀屋サミット実行委員会主催の「第5回倉吉淀屋サミット」が倉吉牧田で13時より開催されました。

紙しばい「倉吉淀屋と大阪淀屋」(鳥取大学学生)に続き、淀屋講演会は「淀屋研究会(大阪)5年間の歩み」 毛利信二、「淀屋を取材して」 西村 秀顕氏(新日本海新聞社中部本社編集部長)、鼎談は田村幹夫氏(実行委員会会長)・新山通江氏(作家)・西村 秀顕氏・毛利信二の4人で行われました。

そのあと交流会に参加。翌日はこの機会に淀屋の史跡を訪ねました。(毛利)

倉吉淀屋(旧牧田家住宅) |

紙しばい (鳥取大学学生) |

講演1の毛利信二 |

講演2の西村 秀顕氏 |

鼎談「倉吉淀屋と大阪淀屋」 |

交流会(越中町公民館) |

大坂 淀屋清兵衛の墓(倉吉・大蓮寺) |

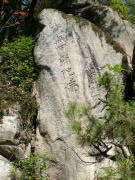

倉吉西仲町講中13名が奉納した岩阿弥陀

12番目に淀屋孫三郎の名が残る(倉吉市巌城) |

十六羅漢のうち大坂 淀屋清兵衛が寄進した

4番目の蘇頻陀尊者(そびんだそんじゃ)(青谷・興宗寺) |

|

| 第11回松花堂ふるさと散策に参加 11月21日(土) |

八幡市の松花堂庭園・美術館の主催の第11回松花堂ふるさと散策に参加しました。淀屋と関係のある史跡を紹介します。(毛利)

淀屋4代目重当の叔父さん(淀屋3代目箇斎の実弟)にあたる乗圓の墓参りが出来ました。

松花堂庭園の

砧の手水鉢(淀屋屋敷にあったもの) |

松花堂 泰勝寺

松花堂昭乗の菩提寺

|

滝本坊の三大

乗圓・昭乗・実乗・の墓 |

|

| 出前講座「金襴会セミナー」実施② 11月20日(金) |

|

日時 : 平成21年11月20日(金)18時~

場所 : 金蘭会館・集会室

(大阪市中央区大手前之町)

演題 :「 『天下の台所-大坂-』の礎を築いた『淀屋』パート2」

講師 : 淀屋研究会・副代表 蒲田 建三

受講者 : 金蘭会会員・約90名

(80才代~30才代)

(注) 「金蘭会」は、

大阪府立大手前高等学校の同窓会 |

|

|

| 「切支丹灯篭(鳥取市)を訪ねて」 10月18日(日) |

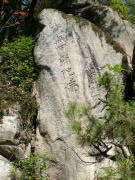

淀屋と親しいかったといわれる池田光仲公の城下町の鳥取市で、切支丹灯篭を見てきました。(毛利)

鳥取県では5基の切支丹灯篭があるそうですが、藩主池田公に関係する2ヶ寺を訪れた。織部流茶道の祖である古田織部正重然が天正年間(1573~91)の切支丹全盛時代に、信者や茶人の好みに合うよう創案したものといわれ、天文18年(1549)にキリスト教が伝来するまでは、この様な形の灯篭はなかった。

この灯篭の特徴は竿石がラテン十字型でいけ込みになっており竿石の正面下部に人物像が彫られている。

この人像はキリストを表し、更に上部に記号のような彫り込みがあるものも多いが、これは「神に捧ぐ」と言った意味だとの説がある。

興善寺のものは、彫り込みが残るが、観音院のものは風化して彫り込みはない。本来は天草のもののように笠が付いていたようだ。

池田公は隠れキリシタンではないかといわれているが・・・・・。興善寺で聞くと「切支丹灯篭は檀家さんが持ち込んだもの」とのことでした。

興禅寺の切支丹灯篭

(池田家の菩提寺) |

観音院の切支丹灯篭

(鳥取藩の祈願寺) |

参考:切支丹灯篭

(天草の切支丹館)

|

初代藩主 池田光仲公の墓 |

鳥取城跡 |

仁風閣(明治の建築)

(鳥取藩と池田家の資料を展示) |

|

| 10月の勉強会 10月17日(土) |

定例の勉強会を実施しました。

「淀屋辰五郎実記の紹介」と題して、講師 小山嘉己様(副代表)で 12名の参加者がありました。 |

| 倉吉西高「フィールドイン関西」の案内 10月15日(木) |

9時~17時まで倉吉西高の生徒ら26名を、大坂城や難波宮跡、北浜から中之島周辺を案内しました(担当 毛利代表代行)

|

| 「淀屋ゆかりの倉吉を訪ねて」のバス旅行 11月14日(土)⇒中止 |

淀屋研究会では、会員を中心にバス旅行を計画しています。

希望者は、9/25までにご連絡下さい。詳しくは下記を見て下さい。⇒参加者が少ないので中止します。

|

ここをクリック |

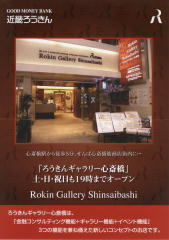

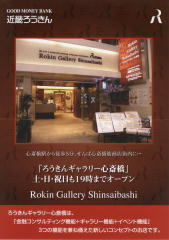

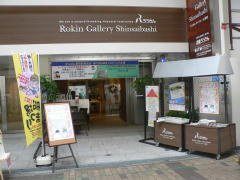

| 第1回せんばまつり開催記念・展示会と講演会の開催 9月14日(月)~9月21日(月) |

船場まつり(9/14-9/21)に展示会と9/19に講演会が盛況のうちに終わりました。

ご来場やご支援を有難うございました。

|

展示会

豪商「淀屋展}

ここをクリック

期間:9/14-9/21 11:00-18:00

場所:ろうきんギャラリー心斎橋

入場無料

講演会

「淀屋米市とは何か?」

ここをクリック

日時:9/19 15:30-17:00

入場無料

定員40名→57名参加いただきました

|

|

心斎橋筋に「淀屋物語」を掲示 |

会場(ろうきんギャラリー心斎橋)

|

展示会の一部 |

アルパの演奏(9/18~9/20心斎橋) |

講演会の講師:島 実蔵さん |

講演会の様子 |

|

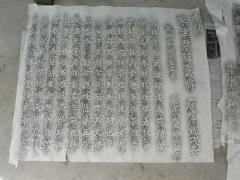

大仙寺(大阪市中央区)で拓本作業 8月28日(金)  |

大仙寺は淀屋の菩提寺です。淀屋常安・言当・箇斎・重当と言丸の墓がある。

尚、重当が岳父米津田盛の供養のために建立した十三層石塔。米津出羽守田盛記念碑。田盛の子孫が奉献した灯篭2基が残っている。

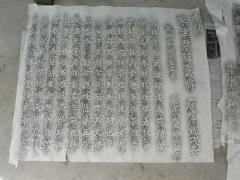

その灯篭の竿に刻まれた銘文を日本拓本家協会北千里クラブのご支援にて拓本をしていただきました。

个斎(箇斎)・常安・玄个斎(言当)の墓(左側から)

|

清功童男の墓(重当の長男 言丸)

|

拓本作業

|

淀屋重当の墓(右側の宝篋印塔)

元禄10年(1697)

|

重当が岳父米津田盛の供養のために

建立した十三層石塔 天和2年(1684)

|

米津出羽守田盛記念碑

元禄3年(1690)

|

米津家子孫が奉献した石灯篭と拓本作業

十三層石塔の前にある

|

左の石灯篭の拓本 米津田朝

天保6年(1835)

|

右の石灯篭の拓本 米津田岡

享保17年(1732)

|

|

| 7月の勉強会&幹事会&懇親会開催 7月25日(土) |

勉強会 20名参加

テーマ:淀屋と天満宮について

講師:蒲田建三氏(後半一部 毛利信二)

時間:13時30分~16時20分 |

幹事会 11名参加

議事内容 ①船場まつり(9/14-9/21)での展示会

と講演会の開催

②「淀屋の図録」の作成検討

③11月倉吉旅行

時間:16時30分~17時30分 |

懇親会 7名参加

場所:ニューミュンヘン北大使館

時間:18時00分~20時20分 |

|

| 大阪日日新聞に「淀屋物語」が掲載 6月28日(金)~9月17日(金) |

|

大阪日日新聞と日本海新聞が

大阪~倉吉のゆかりの地を訪ねて

「淀屋物語」

としての記事を6月28日より9月17日まで

毎週金曜日に10回にわたり掲載されています。

|

|

| 関学同窓会主催シンポジウム「淀屋と大坂」を後援 6月16日(火) |

そごう劇場にて、主催は関西学院同窓会大阪支部。淀屋研究会が後援するー大阪経済の源流を探るーシンポジウム「淀屋と大坂」が開催されました。

パネラーは、堀井 良殷氏、宮本又郎氏、脇田修氏、桂 米團治氏。コーディネーターは脇本祐一氏。

コーディネーターとパネラー |

参加者達 |

大阪日日新聞の記事(6月19日) |

脇本 祐一氏(日本経済新聞社編集委員)

|

堀井 良殷氏(大阪21世紀協会理事長)

宮本 又郎氏(関西学院大学大学院教授) |

脇田 修氏(大阪歴史博物館館長)

桂 米團治氏(落 語 家) |

|

| 船場げんきの会の総会に参加 6月8日(月) |

淀屋研究会も会員になっている「船場げんきの会」の平成20年度の総会及びと交流会・船場まつり決起大会が開催されました

綿業会館(大阪市中央区) |

来賓の平松大阪市長 |

船場まつり決起大会 |

|

| 佐太天神宮(守口市)で拓本作業を開始 5月27日(水) |

淀屋3代目の箇斉は、 慶安元年(1648)7月12日に死亡した。(棟札には、重当になっているが)彼と奥さん(妙恵)の力により、拝殿が2ヶ月後に棟上した思われる。

なお、拝殿に乗圓の三十六歌仙画が掲げられています。

明暦2年(1656)の連歌会の資料が残されている。永井尚政・米津正盛・重当・仙甫がある。又、乗圓作の連歌台も残る。

拝殿の棟札の内容

慶安元年(1648)9月

淀屋右衛門太良尉(重当) |

大鳥居の拓本作業

慶安元年(1648)9月 |

石井筒の拓本作業

慶安3年(1650)2月

淀屋右衛門(重当)

|

|

| 大阪市内の淀屋史跡めぐりなどの開催 5月23日(土) |

大阪市内の史跡めぐりのコース 「淀屋研究会の屋敷跡」・「駅逓司大阪郵便役所跡」・京阪電車「大江橋駅」

・ 「懐徳堂跡」・「銅座跡」・適塾」・大阪通商会社・為替会社跡」・「佐賀藩蔵屋敷跡」

・「小城藩蔵屋敷跡」・「堂島米市場跡記念碑」・「国産ビール発祥の地」・「常安橋」・「萩藩蔵屋敷跡」・「靭海産物市場跡」

・「大塩平八郎終焉の地」・・・地下鉄「本町駅」 16時過ぎ解散 |

| 梅旧院(大阪市)の淀屋藤八の墓 5月21日(木) |

梅旧院 |

大阪市天王寺区夕陽丘町の

珊瑚寺の隣の梅旧院に

淀屋藤八氏の墓が

あることがわかりました。

今後淀屋との関係などの

調査が必要です。

|

淀屋藤八氏の墓 |

|

| 與杼神社(京都市)で拓本作業を開始 5月19日(火) |

大坂淀屋が宝永2年(1705年)に闕所になり、空白の時期にこの「大坂淀屋」の高灯篭が建之された。高灯篭に刻まれた五言絶句は意味が深い。

その4年後、宝暦9年(1763年)に後期淀屋が再興を果たす。

奉納した片岡正英・政冬の素性が不明だったが、その墓が久修恩院にあることがわかった。(5月18日の項)

宝暦9年(1759年)の大坂淀屋の高灯篭

片岡正英・政冬の奉納 |

京都新聞市内版に拓本作業の記事

(平成21年5月26日) |

「灼々傅千古」

いつまでも光り輝く |

「亭々欽寸輝」

高くそびえ輝く |

|

| 久修恩院(枚方市)で淀屋の墓が3基見つかる 5月18日(月) |

享保14年(1729年)の淀屋の墓

淀住片岡祐次郎槍正孝建之 |

宝暦11年(1761年)の淀屋の墓

大阪片岡十右衛門正冬建之 |

寛政10年(1798年)の墓

大坂片岡十右衛門政美建之 |

|

| 出前講座「金襴会セミナー」実施 5月15日(金) |

講演会の様子 |

日時 : 平成21年5月15日(金)18時~

場所 : 金蘭会館・集会室(大阪市中央区大手前之町)

演題 : 『天下の台所-大坂-』の礎を築いた『淀屋』

講師 : 淀屋研究会・副代表 蒲田 建三

受講者 : 金蘭会会員・約90名(80才代~30才代)

(注)

「金蘭会」は、大阪府立大手前高等学校の同窓会

|

|

| 平成21年度のスケジュール予定 5月1日(金) |

今後のスケジュールを下記とします。

ご参加をお待ちしております。

| 月

日 |

時

間 |

場

所 |

行事内容 |

対象 (担当講師) |

| 5/23(土) |

13時30分~16時30分 |

鳥取県関西本部

28階EV前に集合 |

史跡めぐり

大阪市内の淀屋史跡など |

希望者全員(蒲田建三副代表) |

| 6/20(土) |

13時30分~15時30分 |

鳥取県関西本部

28階交流室 |

勉強会「船場通信に学ぶ ③」 |

希望者全員(蒲田建三副代表) |

| 7/25(土) |

〃 |

〃 |

勉強会「船場通信に学ぶ ④」 |

希望者全員(蒲田建三副代表) |

| 9/19(土) |

〃 |

〃 |

勉強会「淀屋の米市とは?

浪速の知恵のみせどころ」 |

希望者全員(島 実蔵氏)) |

| 10/17(土) |

〃 |

〃 |

勉強会「淀屋辰五郎実記の紹介」 |

希望者全員(小山嘉己副代表) |

11/21(土)*

|

8時~21時頃 |

鳥取県倉吉市方面 |

バス旅行

倉吉市の史跡めぐり |

希望者全員(福山琢磨副代表) |

| 12/19(土) |

13時30分~15時30分 |

鳥取県関西本部

28階交流室 |

勉強会「淀屋の史跡から学ぶ」 |

希望者全員(毛利信二副代表)) |

| 1/16(土) |

〃 |

〃 |

勉強会「未定」 |

希望者全員(未定) |

| 2/20(土) |

〃 |

〃 |

勉強会「遥かなる西方への旅」

オランダを訪問した報告会 |

希望者全員(佐藤正人幹事) |

| 3/20(土) |

〃 |

〃 |

勉強会「牧田家の子孫達は今」 |

希望者全員(牧田庸一幹事) |

・勉強会は、全て会員は無料です。

但し、6/20(土)と7/25(土)の勉強会には、「淀屋・基本資料集」を持参して下さい。

(手持ちでない方は 2000円にて当日販売します)

*11/21(土)は、日程の変更と一泊2日のバス旅行になるか可能性有ります。決定次第お知らせいたします。

|

| 平成21年度の総会を開催 2009年(平成21年)4月26日(日) |

淀屋研究会の平成21年度総会は、4月26日(日)13時30分より鳥取県関西本部交流室にて、17名の方が参加され開催しました。

決定事項として

・平成20年度の活動実績と決算、そして平成21年度の活動計画と予算は承認されました。

・役員の改選として 退任役員の方 (幹事)塩浜洋子氏、杉森邦昭氏、田中守氏、 (監査)池田正樹氏

新任役員 (幹事)鍵岡隆之氏、山本博行氏

担当変更役員 日比哲夫氏(副代表→顧問)、蒲田建三氏(幹事→副代表)、佐藤正人氏(副代表→幹事)

牧野美登里氏(会計→監査)、丹波紀美子様氏(幹事・会計兼務)

なお、代表 伊藤博章氏がご病気なので、 副代表の毛利信二が今年度は代表代行にすることに決定しました。

・一部会則が変更になりました。以上が承認されて終わりました。

なお、鳥取県倉吉市大阪事務所長に山本博行氏が4/27より就任されます。総会にも出席され、挨拶がありました。

|

2008年度(平成20年度)以前のHPは

ココをクリック !

|

●「淀屋研究会」に入会ご希望の方は、下記までご連絡下さい  |

| 場所:大阪駅前第3ビル 22階 鳥取県関西本部内 倉吉市関西事務所内 (淀屋研究会事務局) |

| 携帯電話 TEL: 090-3263-4108 |

|

|